現代のビジネス環境は、デジタルトランスフォーメーションの波に乗り、日々変貌を遂げています。コミュニケーションの重要性はさらに高まり、それは組織の柱になりつつあるでしょう。しかし、そこには数多くの悩みが潜んでおり、特にコロナ禍を経た今、私たちはリモートワークやハイブリッド労働といった新たな働き方を受け入れざるを得ませんでした。これは、コミュニケーションの慣習を根本から揺るがす変化です。

この記事では、これらの変化に立ち向かい、職場での社内コミュニケーションの壁を乗り越えるための具体的な手法をご紹介します。世界中の企業が直面する実際のコミュニケーションの問題とその解決策、組織が直面する「悩み」に対する答えを提供します。オンラインでの意見の不一致、電子メールの誤解、部門間の意思疎通の障害など、今日の職場で一般的なコミュニケーションの挑戦に焦点を当て、効率的かつ協調的な職場環境を実現する方法を探ります。

社内コミュニケーションとは?

社内コミュニケーションとは、組織内で情報が共有され、アイデアが交換され、問題が解決されるためのプロセスです。以下にその要素を見やすくまとめます。

定義

社内コミュニケーションは、組織内での情報伝達の手段として機能します。

社員間、部門間、上層部との間で情報が流れることを指します。

目的

効率的な業務の遂行。

チームワークと協力の促進。

企業文化の維持と強化。

手段

対面ミーティング、電子メール、社内イントラネット。

コラボレーションツール(例:Slack, Microsoft Teams)。

社内報、ブリーフィング、ワークショップ。

重要性

生産性の向上に寄与します。

社員のモチベーションと満足度の向上。

組織の目標とビジョンの明確化。

社内コミュニケーションは、組織が直面する多くの課題を解決し、変化に柔軟に対応するための鍵です。適切に管理されたコミュニケーションは、組織の成功に不可欠な要素となります。

コロナ禍以降の新しい社内コミュニケーション環境とは?

パンデミックの影響で、働き方が大きく変容し、バーチャル環境での作業が新常態となりました。これにより、社内コミュニケーションは未知の課題に直面しています。ここでは、リモートワーク下でのコミュニケーションの課題、チームの結束力を高める戦略、そして効率的なコミュニケーションツールの採用に焦点を当てて解説します。

リモートワークにおける社内コミュニケーション

物理的距離がコミュニケーションに新たな障壁を作り出しています。ビデオ会議のような技術は、非言語的手段(言葉を使わないコミュニケーションの方法)の不足を補う役割を果たすものの、新たな課題も提示しています。

チームの連携と結束

効果的なチーム連携を促進するためには、透明性のあるコミュニケーションと定期的なチェックインが不可欠です。リモートワークの距離感を減らすためには、非公式の交流の場も同様に重要です。

コミュニケーションツールの選択と活用

Slack、Zoom、Teams、Tocaroなどのツールは、いつでもどこでもチームメンバー同士を繋げることができます。これらのツールを最大限活用するためには、適切なトレーニングと明確なガイドラインが求められます。

これらのポイントを理解し、適応することで、企業はリモートワークの課題を乗り越え、より結束力のあるチームを作り上げることが可能になります。

コロナ禍以降の社内コミュニケーションの悩み・課題とは?

コロナ禍以降、社内コミュニケーションは大きく変化し、新たな悩みや課題が浮上しました。以下は、その代表的なものです。

⒈リモートワークによる非対面コミュニケーションの増加

非言語的コミュニケーションの欠如: 対面でのコミュニケーションが減少したことで、表情や身振り手振りといった非言語的要素が失われ、意図の正確な伝達が難しくなっています。

オンラインミーティング疲れ: ビデオ会議の連続は、視覚的な疲労や集中力の低下を引き起こし、「Zoom疲れ」という新たな現象を生み出しました。

⒉社内関係の希薄化

人間関係の弱体化: 物理的な距離が拡大することで、従業員間の信頼や結束感の構築が難しくなっています。

オンボーディングの問題: 新人が企業文化やチームに溶け込むためのプロセスが、リモート環境ではより複雑になりました。

⒊コミュニケーションツールの過剰使用

情報過多: 様々なツールを介して大量の情報が飛び交うことで、情報の重要度を見極めたり、適切な対応を取ることが困難になっています。

ツール選択の悩み: どのツールをどのタイミングで使うべきかの決定が、追加の認知負荷となっています。

⒋情報の不均一性と孤立感

情報アクセスの格差: 在宅勤務によって、一部の従業員が重要な情報から切り離されることがあります。

孤立: 遠隔での作業が増えることで、社員が孤立しやすくなり、社内のコミュニティ感が低下しています。

⒌ワークライフバランスの崩壊

境界線の曖昧さ: 家とオフィスの境界が曖昧になることで、仕事の圧力が家庭生活に侵入しやすくなります。

メンタルヘルス: 休息の質が低下し、これがストレスや燃え尽き症候群につながることがあります。

⒍セキュリティとプライバシーの課題

データ保護: リモートワークにおけるデータセキュリティの確保は、組織にとって新たな優先事項となりました。

プライバシー: ビデオ会議中に私生活が露見するリスクが増加しました。

⒎テクノロジーへの依存度の増加

システム障害: テクノロジーの障害は作業の中断を引き起こし、業務の遅れに直結します。

スキル格差: 全従業員が同等のテクノロジースキルを持っているわけではなく、サポートや研修の必要性が増しています。

⒏組織文化とエンゲージメントの維持

文化の維持: 企業文化と従業員エンゲージメントを遠隔で維持するのは難しい課題です。

これらの悩みや課題に対処するためには、新しいコミュニケーション方法の採用、社員のウェルビーイングへの投資、および適切なテクノロジーとトレーニングの提供が必要です。これらの取り組みにより、組織は新しい働き方の波に対応し、変化する環境での成功を確固たるものにすることができます。

社内コミュニケーションの悩みや課題をどう解決するか?

日々の業務をスムーズに進めるためには、社内コミュニケーションの壁を取り除く必要があります。情報の訛伝や不足はチームの効率だけでなく、職場全体の雰囲気にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、社内コミュニケーションを改善し、組織の成功へとつなげるための具体的な手法を探ります。

明確な社内コミュニケーション

はっきりとした指示のコミュニケーションは誤解を防ぎます。プロジェクトの目的、期限、期待される結果について明確に伝えることが重要です。

また、社内ミーティングでは事前に議題を共有し、討議の目的と取り組むべき点を明確にすることが効果的です。

オープンな社内コミュニケーション文化の促進

職場においてオープンで安全な意見表明の場を提供し、創造性とイノベーションを奨励します。経営陣は正直なフィードバックを歓迎し、積極的なコミュニケーションを通じて、全ての声に耳を傾けるべきです。

「オープンドアポリシー」(階層を越えた透明性のあるコミュニケーション)を採用することや、全社員が参加できる社内イベントを定期的に開催することで、社内のコミュニケーションを促進します。

積極的なフィードバックの環境を整備

効率的なフィードバックプロセスは、継続的な改善と成長のために不可欠です。ポジティブな評価と構築的な指摘を適切に組み合わせることで、社員のモチベーションを高めます。

1対1の面談やパフォーマンス評価の場を定期的に設け、個々の社員の成長と目標達成に焦点を当てたフィードバックを提供します。また、フィードバックは双方向性を持つべきであり、社員からのフィードバックも積極的に求めることが重要です。

これらの取り組みを通じて、社内コミュニケーションの障壁を取り除き、より強固で生産的な職場文化を構築することが可能になります。

事例に学ぶ社内コミュニケーションの改善

実際の企業での社内コミュニケーションの改善事例を詳しく見ていきましょう。

事例1: マイクロソフトの「Teams」を活用したプロジェクト管理

マイクロソフトでは、同社のコラボレーションツール「Teams」を使って、プロジェクトの管理とコミュニケーションを行っています。Teamsは、チャットベースのワークスペースを提供し、文書共有、会議の開催、情報の一元管理を可能にすることで、チーム間の情報の透明性を高め、効率的なコラボレーションを促進しています。

このツールを通じて、社員はリアルタイムでコミュニケーションを取りながら、プロジェクトの進行状況を常に把握することができます。

事例2: グーグルの透明性を重視した社内報告体制

グーグルでは、透明性の高いコミュニケーションを重要視しています。定期的な全社ミーティング「TGIF(Thank God It’s Friday)」を開催し、経営層が直接従業員の質問に答える形式を取っています。

Google における TGIF はただの挨拶や概念ではなく、毎週金曜日の午後に Google 本社で行う全社ミーティングのことを指し、それが全世界の拠点にライブストリーム配信されていました。この場には、実際に社長や各部門の幹部メンバーが登壇し、ビジネスレビューだけでなく、それに対する Q&A にも自ら応じていました。質問は全世界すべての Googler がツールを使って投稿することが可能であり、リアルタイムで回答してくれます。TGIF の会場にはドリンクや食べ物も用意してあり、参加者同士が議題についてブランクに意見を交わすものです。

このミーティングは、社員が経営の意思決定プロセスについて理解を深め、自身の意見を上層部に伝える機会を提供しています。また、社内の情報共有プラットフォームを活用し、プロジェクトのアップデートから企業の方針まで、必要な情報が社内で自由にアクセスできる環境を整備しています。

事例3: 富士通の多様なワークスタイルを支えるコミュニケーション基盤

富士通は、「働き方改革」の一環として、社員がいつでもどこでも働けるような環境を作ることに注力しています。このために、セキュアなクラウドサービスを基盤としたコミュニケーションツールを導入し、遠隔地からでも安全にアクセスできるシステムを構築しました。これにより、社員はオフィスにいなくても、チームやプロジェクトのメンバーと連携を取りながら作業を進めることが可能になり、柔軟な働き方が実現しています。

https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/casestudies/

これらの事例からは、テクノロジーを活用してコミュニケーションの障壁を低減し、情報の透明性を高めることが、組織にとっていかに重要かがわかります。また、社員が自分の声を上層部に届けやすい環境を作ることが、エンゲージメントと生産性の向上に寄与することが示されています。

社内コミュニケーションを円滑化するITツール7選

社内コミュニケーションを円滑化し、悩みを解決するために使えるツールを合わせて5つご紹介します。

⒈Slack

Slackは、瞬時にメッセージのやり取りができるリアルタイムコミュニケーションツールです。ユーザーはトピックごとにチャンネルを作成し、関連するチームメンバーと情報を共有できます。また、外部サービスとの連携も豊富で、Google DriveやTrello、Asanaといったツールと統合して使用することができます。これにより、メールによる情報の断片化を防ぎ、チーム内の透明性を高めることが可能になります。

⒉Microsoft Teams

Teamsは、チャット、会議、通話、コラボレーションを一つのプラットフォームで提供するツールです。Office 365との深い統合により、WordやExcel、PowerPointといったアプリケーションとシームレスに連携し、ドキュメントの共同編集をリアルタイムで行うことができます。また、チームやプロジェクトごとに専用のスペースを設けることで、関連情報を中央集権的に管理することができます。

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

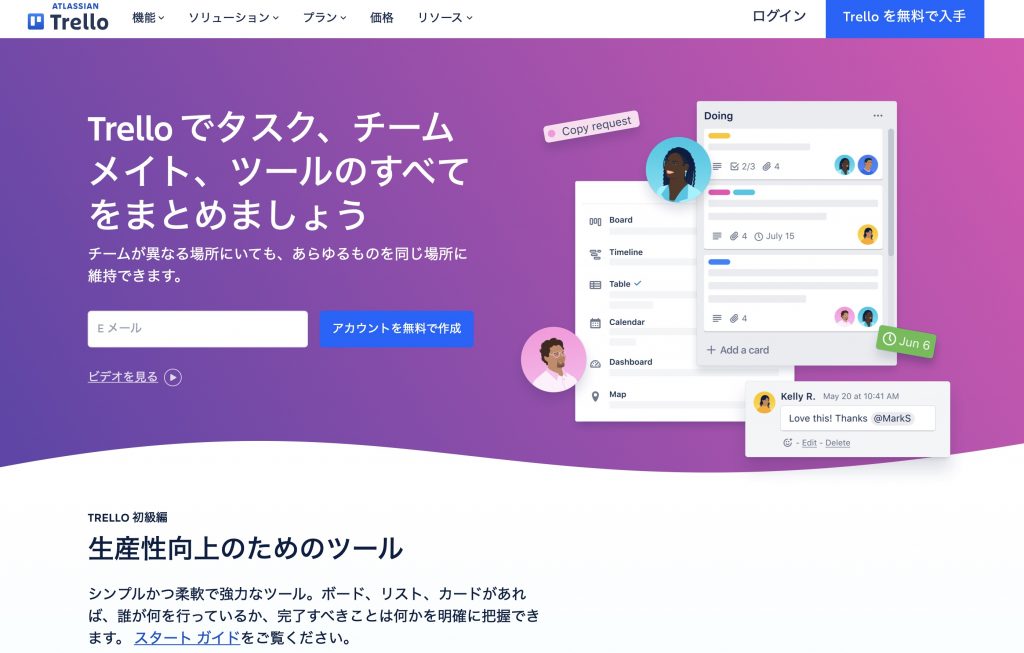

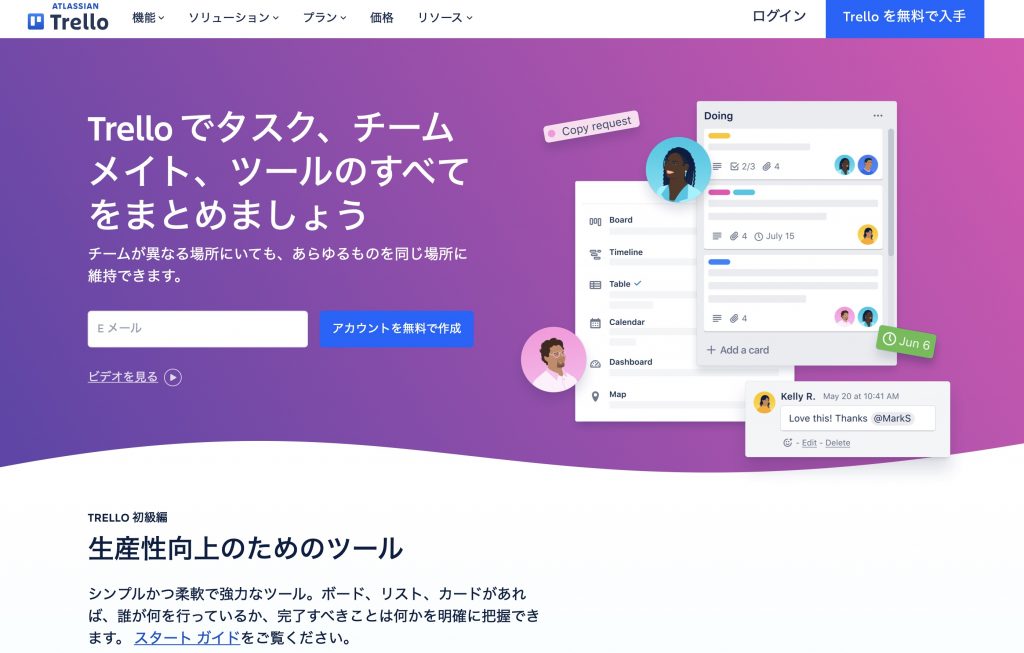

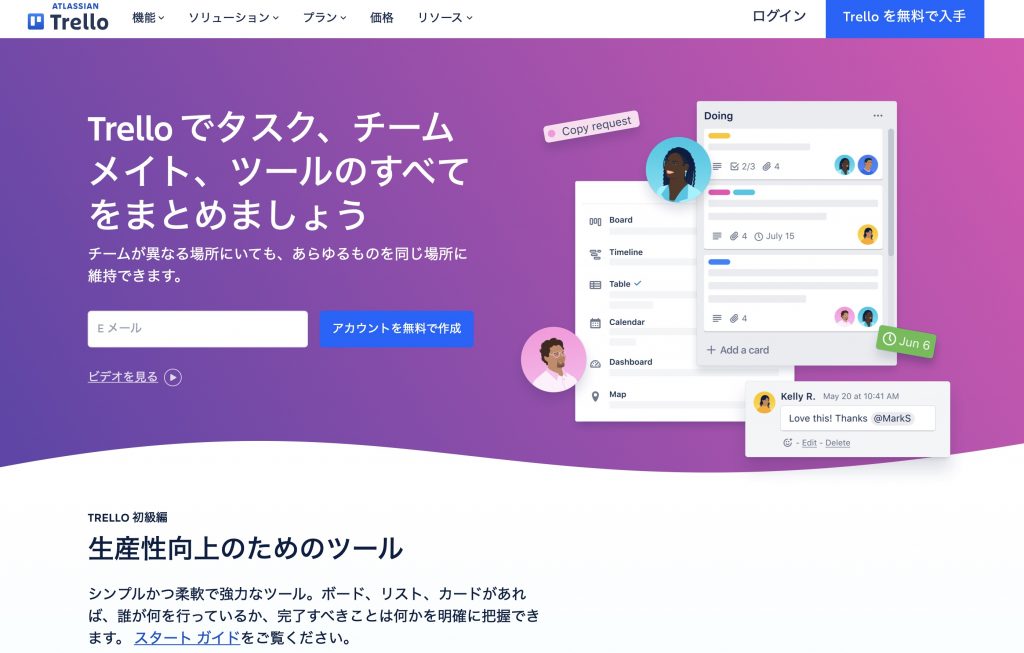

⒊Trello

Trelloはカンバン方式のプロジェクト管理ツールで、タスクをカードとしてビジュアルに表現します。これらのカードをボード上で移動させることで、タスクの進行状況を直感的に追跡することができます。各カードにはコメントを残したり、ファイルを添付したり、期限を設定することが可能で、チームメンバーとの詳細なコミュニケーションが行えます。

⒋Asana

Asanaは、タスクやプロジェクトの進捗を追跡し、チームの作業を管理するためのツールです。タスクには担当者を割り当て、期限を設定し、その進捗状況を更新することができます。プロジェクトのタイムライン表示により、複数のタスクとマイルストーンを視覚的に把握し、チームの目標達成に向けて効率的に働くことができます。

⒌Tocaro

Tocaroは日本国内で開発されたコミュニケーションツールで、チャット機能のほかにタスク管理やスケジュール共有、アンケート機能などを提供します。セキュリティにも強く、エンドツーエンド暗号化をはじめとする高いセキュリティ機能を備えているため、企業の情報共有においても安心して利用できます。

⒍LINE WORKS

LINE WORKSは、LINEのビジネスコミュニケーション版で、直感的な操作性と親しみやすさを特徴としています。チャット、ビデオ通話、スケジュール管理、掲示板などの機能を提供し、社内外の人々とのコミュニケーションを一元化することが可能です。

https://line.worksmobile.com/jp/

⒎Chatwork

Chatworkは、ビジネス用のチャットツールとして広く利用されており、メッセージング、タスク管理、ファイル共有、ビデオ通話などを一つのアプリケーションで実現します。チームや顧客との連絡を効率化し、メールに代わる迅速なコミュニケーション手段として機能します。

これらのツールは、社内コミュニケーションの悩みを解決し、チームワークを促進するための豊富な機能を提供します。ただし、組織のニーズに合ったツールを選択し、適切に導入することが成功の鍵です。

未来を見据えた社内コミュニケーション戦略とは?

技術の進歩は、働き方だけでなく、私たちがコミュニケーションを行う方法にも革命をもたらしています。近い将来に社内コミュニケーションで主流になるかもしれない戦略として、AIの活用、データに基づく意思決定、そしてコミュニケーションスキルの再定義が挙げられます。ここでは、これらの先進的なアプローチと、それが企業文化にどのように組み込まれるかをご紹介します。

AIや機械学習を活用したコミュニケーションツール

人工知能(AI)や機械学習は、日常の業務を自動化し、コミュニケーションプロセスを最適化するのに役立ちます。例えば、AIが定型的な問い合わせに自動で応答することで、社員はより複雑な問題に集中できるようになります。

AIアシスタントは、ミーティングのスケジューリングやアクションアイテムの追跡など、チームの調整を助けることもできます。

データ主義の意思決定プロセスの導入

意思決定をデータドリブン(データ主導)で行うことで、透明性と客観性が確保されます。これには、社内のコミュニケーションデータを収集し、分析することで、意思決定プロセスに具体的な情報を提供するシステムが必要です。

社員のエンゲージメントやフィードバックを定量化し、これらの指標をビジネスの意思決定に活用することが可能になります。

次世代のリーダーを育成するためのコミュニケーションスキルの重要性

未来の職場は多様性がさらに増し、異なる文化やバックグラウンドを持つ人々が一緒に働くことが当たり前になるでしょう。これを成功させるためには、共感性や多様性を尊重するコミュニケーションスキルが不可欠です。

これらのスキルを育成するためには、メンタリングプログラムやリーダーシップトレーニングが重要であり、これにより次世代のリーダーは多様なチームを効果的にリードする能力を身につけることができます。

これらの戦略を通じて、企業は未来の変化に適応し、イノベーションを推進するための基盤を築くことができます。社内コミュニケーションの進化は、持続可能な成長と競争力のある職場環境を作り出す鍵となるでしょう。

社内コミュニケーションの進化はこれからも止まることがありません

社内コミュニケーションの悩みは、単なる個々の問題ではありません。表面的な問題を超え、組織の核心部分、すなわちその文化に根差しています。持続可能な成長への道は、効果的な社内コミュニケーションを通じてしか築けません。

この記事で触れた事例や戦略が、新しいアイデアの種となり、皆さまの組織内で力強く、活気に満ちたコミュニケーションの基盤を築く助けになることを願います。コミュニケーションの進化は一時も止まることはなく、私たちもこの絶え間ない変化に対応する柔軟性を持ち続けなければなりません。革新的な社内コミュニケーションの方法を模索し、成長していくことが大切なのです。